俄罗斯亚历山大红旗歌舞团团长根纳季·萨切纽克接过新华日报记者赠送的一张1952年报道苏军红旗歌舞团到访南京的《新华日报》复制品。

□ 本报记者 王 慧

“这份礼物太珍贵了,意义非凡。我会把它收藏在我们歌舞团的博物馆里。”9月10日晚,俄罗斯亚历山大红旗歌舞团团长根纳季·萨切纽克接过新华日报记者赠送的一份老报纸,眼中闪烁着激动的光芒。

9月10日、11日,“胜利之歌”亚历山大红旗歌舞团音乐会在江苏大剧院上演,这是该团继1949年和1952年之后,第三度到访南京。而一张1952年出版的《新华日报》,仿佛一扇时光之窗,让尘封已久的记忆变得鲜活生动。

一张老报纸,唤醒73年前的记忆

这张1952年11月25日出版的《新华日报》,在头版头条位置记录下红旗歌舞团到访南京的盛况。“前往下关车站欢迎的有南京市各界人民五千多人。贵宾们在车站接受了三百人组成的献花队献花,参加了盛大的欢迎仪式,沿路又受到两万余人夹道欢迎……南京人民以极大的兴奋和热情迎接苏军红旗歌舞团。天刚拂晓,欢迎的人群就从四面八方涌向下关车站。怀着无比尊敬与热爱的心情,来和苏联朋友见面。”

那时正值“中苏友好月”,苏联红军红旗歌舞团以一行250余人的庞大阵容访华,足迹遍布北京、南京、上海、杭州、广州等10余个城市,完成了60场精彩演出,并与各界群众举行盛大联欢会和座谈会,在当时的中国刮起一阵“红旗旋风”。

次日即26日,《新华日报》头版又转载了《人民日报》的报道:“在‘中苏友好月’里,苏联人民给我国人民送来了最珍贵的礼物,苏联最大的最优秀的艺术团体之一——苏军亚历山大红旗歌舞团来到我国表演了;苏军红旗歌舞团的艺术力量,唤起我们胜利、强大、自豪、愉快和幸福的感觉。”此后,《新华日报》连续多日在头版位置报道了苏联红军红旗歌舞团在南京演出和交流的情况。

捧着眼前的这份《新华日报》,根纳季·萨切纽克凝神静听翻译的逐字讲述,眼神中充满感动与敬意。“这个礼物对我们格外有纪念意义。那一年,我们在南京很多地方进行了表演,受到无比热烈的欢迎。今年正值抗日战争胜利80周年,我们重返南京,就是为了延续这份深厚的情谊。”

重返南京,用音乐架起友谊之桥

时光荏苒,艺术的力量依旧动人如初。

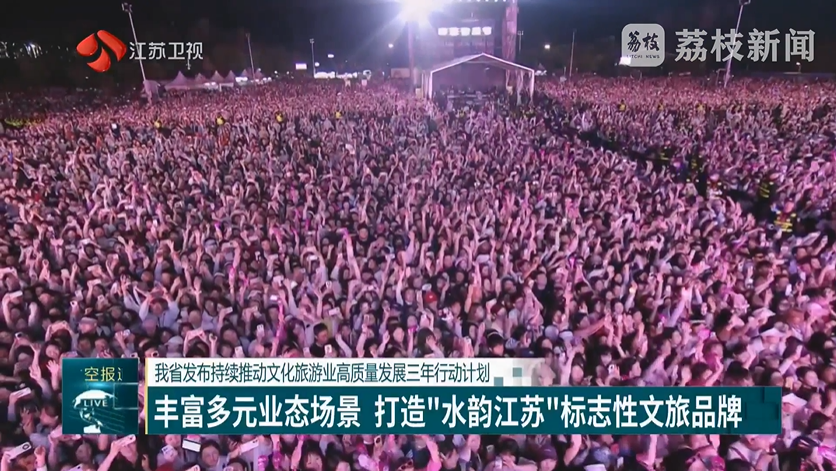

9月10日、11日晚,江苏大剧院的舞台上,60余名俄罗斯艺术家身着庄严的军礼服整齐亮相,身后的大屏幕上,“俄罗斯亚历山大红旗歌舞团”几个大字熠熠生辉。作为一支军队艺术团体,红旗歌舞团演唱了多部军旅题材的歌曲,《神圣的战争》《莫斯科郊外的晚上》《红莓花儿开》……一曲曲令人心潮澎湃的经典旋律将观众瞬间带回热血奔涌的年代,现场掌声如潮,久久不息。

诞生于1928年的俄罗斯亚历山大红旗歌舞团,前身为苏联红军歌舞团,由当时莫斯科音乐学院的亚历山大罗夫教授创立,被誉为“俄罗斯艺术国宝”,曾两度被苏联红军授予最高奖章——“苏联红军红旗勋章”,成为俄罗斯历史上唯一两次受此勋章的歌舞团。二战期间,亚历山大罗夫满怀激愤创作的歌曲《神圣的战争》,如雷霆般响彻前线,激励无数战士为祖国而战。直至今天,每年5月9日纪念苏联伟大卫国战争胜利日,它的铿锵音符依然回荡在莫斯科红场的上空。

时隔70多年再次到访南京,红旗歌舞团还特别准备了《我是一个兵》《我爱你中国》《今天是你的生日,我的中国》《游击队之歌》等中文歌曲。俄罗斯女高音歌唱家瓦连京娜·索洛维约娃满怀深情地演唱了《灯火里的中国》,“我第一次用中文演唱这首歌,花了很大努力纠正发音,更是投入了真挚的情感。我在演唱时,能感受到中华民族的博大与包容。”

“艺术是一种强大的力量,推动中俄友谊不断向前发展。”团长根纳季·萨切纽克说,“我们唱俄语歌,也唱中文歌。因为音乐本就是相通的语言,让两国人民更加了解彼此。”

接力友谊,在年轻人心中种下和平信念

跨越七十余载,歌声依然铿锵,情谊愈发醇厚。连续两晚的演出,吸引了众多南京市民。观众中,有银发长者跟着旋律轻轻哼唱,也有众多年轻面孔神情专注。一位90后观众感慨道:“当《喀秋莎》《莫斯科郊外的晚上》等熟悉的旋律响起,我忽然懂得了什么是跨越时空的感动。我们虽未曾亲历那段岁月,却依然被歌声深深震撼。”

“看到台下这么多年轻人,我们非常感动。我们所歌唱的是人类共通的命题——爱国、亲情、友情、爱情,这些情感能跨越年龄和国界,触动心灵最深处,为观众传递勇气与希望。希望通过艺术,传达中俄两国人民之间的深厚友谊,而这种真诚友好的关系不仅属于过去,现在依然在延续。”根纳季·萨切纽克动情地表示。

俄罗斯亚历山大红旗歌舞团此次中国巡演仅设两站,南京便是其中之一。演出间隙,萨切纽克带着团员漫步老门东,感受南京特有的历史气息。在参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆时,他更是久久驻足,“这座城市承载着深厚的历史,期待未来能常来演出,让彼此的情感连接更加牢固。”

“这不仅是一场演出,更是一次友谊的接力。”江苏大剧院总经理廖屹希望以艺术为桥,让中俄友谊历久弥坚,让和平的信念扎根在更多人的心里。

演出结束,那张承载着中俄两国人民友谊的《新华日报》被根纳季·萨切纽克装进回程行囊:“这张报纸意义非凡,是我们彼此友谊的见证者,我要把它带回去,告诉每一个看到它的人。”