□ 本报记者 李源 张韦

通讯员 经龙 孟桐

“小孙子明天来看我,得给他备点新故事。”晚8点半,仪征市新时代文明实践中心阅览室仍灯火通明。68岁的退休教师王桂兰戴着老花镜,在书架前仔细挑选绘本。自从实践中心开启“夜模式”,这里就成了她晚年生活的“新据点”。

在仪征,越来越多的群众在新时代文明实践中心找到属于自己的惬意。这个家门口的“精神家园”有着怎样的服务理念和机制创新?仪征如何跨越场地局限,将文明实践活动延伸至街头巷尾、城乡角落,精准回应不同年龄、不同群体的多元需求?

从“朝九晚五”迈向“全天在线”

“以前下班想来看电影,可实践中心早就关门了。现在好了,晚上吃完饭散步过来,还能赶上7点场的惠民电影。”仪征市民李建国说。而这背后,是仪征市新时代文明实践中心从“朝九晚五”的传统模式,迈向“全天在线”的贴心服务。

夏日傍晚,“棋”妙夜活动热闹非凡,棋盘前围满象棋爱好者;冬天夜晚,“健康夜市”人气高涨,医生们耐心地为群众量血压、测血糖,讲解健康知识。“我们会根据季节变化灵活调整活动,让群众随时来都能找到乐子、学到东西、得到实惠。”仪征市委宣传部副部长、新时代文明实践服务中心主任胡琴告诉记者。每月初,中心都会发布活动清单,将折子戏、非遗培训、红歌合唱等一一列清,群众翻开便知“哪天都有啥活动”。

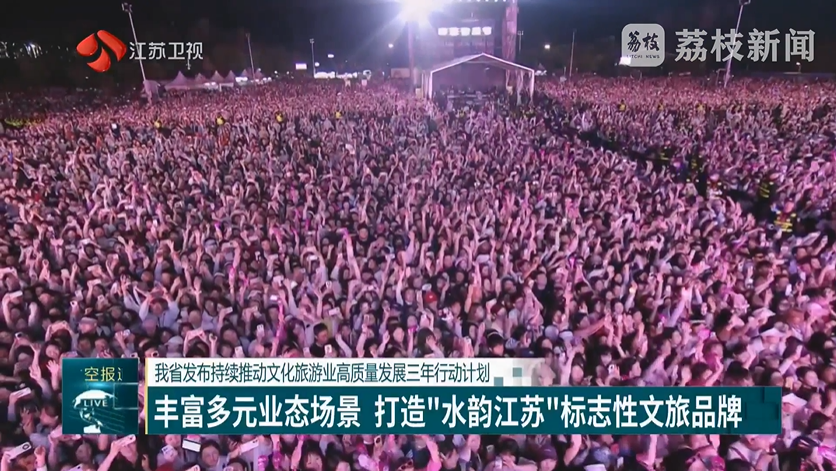

空间上的拓展,让文明实践跳出“围墙”,走向城市的每个角落。在东园湿地公园,“扬子东园序·夏日晚风集”人头攒动。舞台上,本土歌手倾情演唱;摊位前,农户们热情推销农产品;广场上,孩子们尽情嬉戏。“夜实践”与“夜经济”“夜文化”的融合,既丰富了群众的文化生活,又带动了消费,实现社会效益、经济效益“双提升”。

锣鼓声起,扬剧《乾坤福寿镜》选段开嗓。抗战老兵曹玉佃百岁生日那天,中心工作人员直接把舞台搭在老人家门口,举办“我为功勋唱大戏”活动。近400名乡邻从周边赶来为老人祝寿,一同感受英雄荣光……

文明实践与群众需求双向奔赴

没有高高在上的舞台,也不见专业主持人的身影,取而代之以实践中心工作人员和大伙身边的熟面孔。“现在不一样了,咱老百姓都是活动的主角。”“老开心”民星合唱团成员陈阿姨的感慨,道出仪征市新时代文明实践中心“实”全“实”美系列主题活动带来的生动转变。

在“实践出‘征’知——好人‘践’面会”上,党的二十大代表、全国道德模范周维忠讲述自己帮助困难群众的经历时,不时与现场群众互动;红色薪火传承志愿者李成星分享寻访参战老兵故事时,台下群众主动补充暖心案例。“身边人讲身边事”的互动模式,让道德教育从刻板的宣讲变为情感的共鸣。在“实”之有味——文明实践中央厨房活动中,仪征市餐饮行业协会大厨现场演示鱼头汤、牛肉羹的做法,主动邀请群众分享自家腌咸菜的“独门秘方”。大家围坐一桌,品尝金刚脐、京果粉等家乡美食,切磋烹饪技艺。

“今年以来,我们进一步创新活动载体,拓展实践模式,集成打造‘实’全‘实’美系列主题活动,包括‘实’传的老手艺、‘征’线包计划等。”胡琴介绍,他们将群众有需求、感兴趣的活动内容,落地转化为群众能参与、可体验的具体项目,使实践中心成为群众站“C位”的礼堂、课堂、食堂,实现文明实践与群众需求的“双向奔赴”。

量身定制“套餐”让服务更对味

“我们注重为一老一小等重点群体提供精准服务,让服务更对味、更暖心。”胡琴说,过去活动设置多遵循“普惠制”原则,但现在更倾向“特惠制”,为不同年龄段、不同需求的人群量身定制文明实践活动套餐。

“看着精彩的戏曲,身边有儿女陪伴,心里别提多高兴了。”75岁的张大爷表示,“我陪爸妈看大戏”活动成为不少老人的精神慰藉。中心还常态化开展健康讲座、义诊等活动,为老人的晚年生活筑牢健康防线。

儿童阅览室成为孩子们遨游书海的温馨天地,这里专为低龄儿童设计的“小爬爬”座椅供不应求……聚焦未成年人成长需求,实践中心兼顾文化浸润与细致关怀。在扬剧公益启蒙课上,仪征市扬剧团青年演员李冉以《王樵楼磨豆腐》选段为载体,带孩子们学方言,感知传统文化魅力。

精准服务新业态新就业群体,实践中心联合市场监管局、妇联等单位推出“‘仪骑’过节‘征爱’有家”系列活动,为外卖骑手、快递员等量身定制免费体检、技能培训、法律讲座等服务。全市52个新时代文明实践点同步变身“爱心驿站”,提供“冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、急可如厕”的贴心保障。

从白天到黑夜,从中心到基层,从大众到小众,文明实践真正走进群众生活。在仪征市新时代文明实践中心,群众找到归属感、获得感和幸福感,文明新风尚在欢声笑语中悄然形成。正如群众所说,“这就是我们家门口的精神家园”。