□ 本报记者 程晓琳 叶真 杨频萍

近年来,一些“身怀绝技”的教师正在悄然“走红”。课堂之内,他们是三尺讲台上深耕学术的引路人;课堂之外,他们又是美食考古者、虫子诗人、球场健将、非遗手作人……他们为什么会“红”?背后折射出人们对老师怎样的期待?教师节来临之际,记者走近一群“跨界”教师,探寻他们的“流量”密码。

兴趣融入教学,点燃求知之火

2023年入驻某视频平台,发布300条视频,拥有近200万名粉丝,南京大学考古学教授张良仁从事考古学研究与教学30余年,不仅在学术领域深耕不辍,更以独特的“美食考古”视角,在短视频平台掀起一波文化热潮。

教师节前夕,记者联系上张良仁时,他正在新疆考古。“换个角度看,我管这个叫‘美食考古’。”张良仁笑道,跨界当视频博主,其实是选择成为“文化的翻译者和传播者”,把那些埋藏在遗址与器物背后、跨越千年的“美味线索”一一打捞出来。从汉代画像石中的宴饮,到宋代的点茶,再到明代的珍珠翡翠白玉汤……这些视频既严谨又有趣,让“高冷”的考古学走出了学术象牙塔。

目前,张良仁在南大开辟了一个饮食考古研究方向,聚焦汉、南北朝、隋唐以及两宋时期的饮食文化。他举例,汉代饮食遗存多见于湖南、湖北,而南北朝时期则能在新疆找到丰富的器具实证。令他欣喜的是,随着视频走红,越来越多年轻人对考古学产生兴趣。他收到不少网友和学生的留言,还有人咨询报考他的硕士、博士研究生。张良仁表示,“能够以这样的方式让更多人了解并喜欢上考古,是让我特别欣慰的事。”

清晨的随园校区,南京师范大学自然艺术研究院院长朱赢椿蹲在菜园的篱笆边,倒捏着一片被啃出窟窿的叶子,像在破译什么密码。这片叶子上弯弯曲曲的痕迹,在他眼里,是那群特殊“虫子学生”留下的“作业”:“你看这咬过的痕迹,风吹日晒后,多像山水画?”

朱赢椿最为人熟知的作品,是一本耗时数年完成的《虫子诗》。这本“奇书”的全部内容来自虫子创作的咬痕:蜗牛啃出“水墨山水”,天牛咬出“标点符号”,双翅目昆虫留下“现代诗行”,蚂蚁爬过的路线成了灵动“笔画”。他甚至用桑葚、山竹和蓝莓自制颜料涂在纸上,邀请虫子们前来“挥毫泼墨”。

作为教师,朱赢椿在教育中倡导“慢感知”的理念。他在每学期第一课都会问学生:“你喜欢什么?毕业后想做什么?”令他忧心的是,太多人答不上来,甚至到毕业都只是随大流考公考编。“很多人没有真正喜欢的东西,是因为从小没机会慢慢感知、发现自我。”他说,“感知需要时间,就像触碰温水,一瞬无法体会,只有久一点才能感知温度。孩子的兴趣和志向,都需要从‘慢’中滋养。”

他带着小读者们一起“翻译”虫子的诗。面对一片被咬出三个小孔的叶子,有孩子说像“天上的星星”,有的说像“妈妈煮的汤圆”……他坚决反对家长让孩子背诵他的书,因为“虫子的诗没有标准答案,孩子的想象也不需要统一”。在朱赢椿看来,真正的教育不是催促和填充,而是留白和唤醒。他的“虫艺馆”中陈列着虫子的“作品”,也寄托着他的教育理想: “我想让大家知道,自然里藏着最生动的科学,也藏着最有趣的文学”。

球场亦是课堂,学生亦是球友

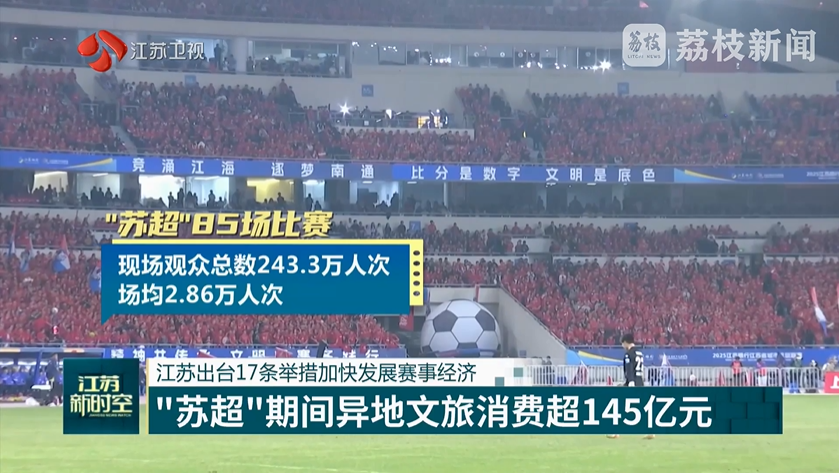

“苏超”之旅已过半,南京航空航天大学体育教师陈良仍是学校里的话题人物。

当初接到常州队邀约时,陈良犹豫过:白天要在学校给学生上专业课,晚上还要赶赴常州训练。“一边是学生,一边是热爱,哪块都不想丢。”他最终还是接下了邀约,开始了“白天授课、夜晚赶训”的双城生活。

谈起“苏超”,他最难忘的,是第五轮常州对阵南京的那场雨战。站在球门线前,门将陈良的手套早已被浸透,球服能拧出水来。比分牌上“0∶4”的数字格外刺眼,但他依然全身心专注扑救,直到终场哨声划破雨幕。

这份赛场上的韧劲,已成为他课堂上的“秘密武器”。他常以扑救为例,向学生传递坚持与协作的意义。“足球从来不只是爱好,更是教学的养分。”

有学生问他,足球和教学哪个更快乐?陈良说,这是两种不同的快乐,却同样珍贵。在他看来,热爱只是起点,坚持才是通往终点的唯一途径。“只要不轻易放弃,每个人都能在‘赛场’上守住属于自己的人生球门。”

南京农业大学资源与环境科学学院教师徐志辉的科研之路,就是在球场上开启的。

20年前,还是本科生的他在球场练球时,引起中国工程院院士沈其荣的注意。“小伙子球打得挺认真,现在在做什么实验?”原来沈院士也是个篮球爱好者,一来二去的闲聊里,徐志辉说起自己对土壤微生物研究的兴趣。沈院士则从他打球时的专注劲儿里,看到了做科研所需的韧性。后来,他成为了沈院士的“徒弟”,共同投身土壤微生物研究。

如今的徐志辉,既是实验室里严谨的科研人,也是球场上活跃的运动员。在他眼中,抢篮板、防守这些“杂活”比得分更重要,正如科研需要团队协作与默默付出。他总在球场上观察学生:那些愿意跑空位、主动补防的学生,往往科研中也更具协作精神;输了球不抱怨、立刻复盘的学生,面对实验瓶颈时也更能扛住压力。

徐志辉始终坚持与学生们一起打球、跑步,他觉得,大学老师和学生的缘分不该只在课堂上:“打球时我是他们的队友,跑步时我是他们的‘陪练’,这种时候聊科研、聊生活,比在办公室里更亲近。”9月9日班会课后,同学们为徐志辉老师揭晓了一份教师节惊喜——一件定制球衣,上面签了全班同学的名字。“徐老师不仅是我们的老师,更是球场上的最佳伙伴。”学生夏斌表示。

科学走进生活,知识变得有趣

在江苏科技大学生物技术学院,闻燕老师生动诠释了科学与艺术的融合。课堂上,她是严谨的生物化学教师,课堂外,她是痴迷传统文化的“手作达人”。从制作精美的中式盘扣到设计蚕丝团扇,闻燕将手工创作的细腻融入科研教学。

“做盘扣需要经过7道工序,少则2-3小时,多则3—5天,但这份专注正是科研需要的品质。”在她看来,日常手工不仅是缓解科研压力的方式,更能与科研工作“双向奔赴”——科研培养的细节意识让她的手作更加精美;而手作激发的创意,又能在科研卡壳时帮上忙。依托学校桑蚕优势学科,她还和同事设计了以蚕桑文化、非遗技艺为核心的实践活动,带学生做桑麻丸、蚕茧花,设计丝绸团扇与盘扣,极富创意的课程已成为校园里最受欢迎的特色课程之一。

64岁的江苏省沭阳高级中学退休物理教师唐守平,还在用另一种方式点燃孩子们的科学热情。“夹着超导体的铝片悬浮起来了!”镜头前,被网友称为“物理魔法师”的他,用液氮、铝片等简单材料,在镜头前演绎“超导体悬浮”等神奇现象。他的实验器材多来自日常生活——饮料瓶、毛皮、树枝都是他的“法宝”。

2021年退休后,为了改变孩子们对物理“枯燥难懂”的印象,唐守平专门租房搭建摄影棚,拍摄趣味实验视频,房间里塞满他几十年攒的“宝贝”——上百件自制教具,从饮料瓶做的“浮沉子”到木板拼的“杠杆模型”,每一件都贴标签标注物理原理。“这些‘老伙计’现在有了新任务。”他说。

“我不想当‘网红’,就想让孩子知道物理不但不可怕,还很有意思。”为让实验生动,他给视频起了巧名字:“天女散花”讲静电,“梁祝化蝶”讲气流,用创意的方式诠释物理原理。如今,唐守平的账号已拥有超百万粉丝,累计获赞600多万。最让他欣慰的是,曾经害怕物理的孩子开始追看他的视频,还主动动手做实验。“科学的种子,只要播下去,总有一天会发芽。”这位银发教师的话语中充满希望。

短 评

当老师成为“生活家”和“引路人”

无论线上线下,一群打破“刻板印象”的教师正在悄然“圈粉”。他们的“走红”密码是什么?

张良仁老师以“美食”为桥,让考古学走出象牙塔;朱赢椿老师借“虫迹”为诗,教孩子读懂大自然的语言;陈良和徐志辉老师在运动场上,用汗水诠释协作与坚守的意义;闻燕和唐守平老师则以巧手和创意,让知识在艺术和生活中悄然生长。

他们年龄不同,方式各异,却都以“跨界”之姿,重新定义教育的内涵——让学习不再是单向灌输,而成为一场充满惊喜的探索。他们用热爱照亮学生的兴趣之路,用跨界连接知识与生活、学术与大众。更重要的是,他们以身践行,展现出教师作为“终身学习者”和“生活热爱者”的生动形象。

他们的“走红”,并非偶然,这折射出社会对教育更深层次的期待——我们需要的不仅是传授知识的“经师”,更是启迪心智、唤醒热爱的“人师”。毕竟,教育的本质,是唤醒与点燃。在这个教师节,让我们向这些既扎根专业、又拥抱生活的老师们致敬,祝所有老师节日快乐!