10月24日,“活力中国调研行”采访团一行在中天科技集团有限公司采访调研。 本报记者 郎从柳 摄

□ 本报记者 丁威程 洪叶

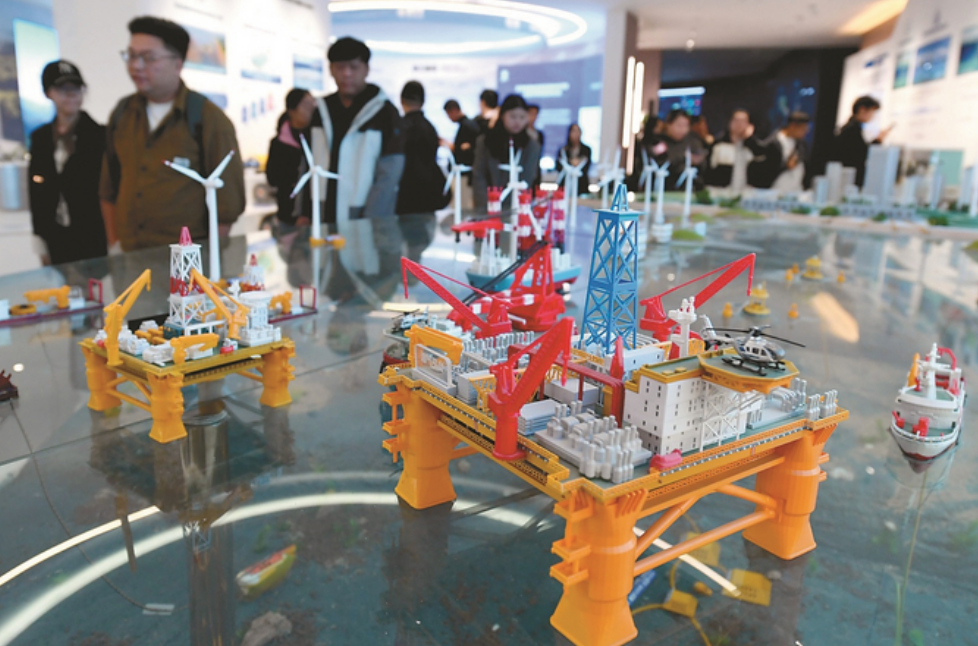

潜入万米深海作业的水密连接器、打击力超3500KJ的液压冲击锤、能在-55℃稳定传输信号的电缆……南通制造的海工装备,正领航新蓝海,开拓全球市场。

10月24日,记者跟随“活力中国调研行”采访团来到南通经济技术开发区,实地感受当地企业、科研院所“抱团发展”、扬帆向海的蓬勃生机。

一条电缆,链接全球大市场

一座50厘米深的水箱内,水下机器人推动连接器,实现湿式插拔电接头,反复插拔依旧丝滑连接。这一水下湿插拔连接器,是保证水下设备正常组网工作的重要零部件。

“以前干插拔技术,水密连接器主要依靠进口。”中天科技集团副总工程师曹珊珊介绍,我国水密连接器研制起步较晚,与国外水密连接器技术有一定差距,在深海中作业,设备压力很大,连接器易失效。

小小连接器是探索深海的关键技术与装备。中天科技集团组建精兵强将攻坚克难,让连接器与配接电缆间的密封一步步达到海底探测的极限,能在马里亚纳海沟使用,水下长期工作超10年。

掌握干插拔技术后,中天科技没有停下研发脚步,成功突破水下插拔电连接器技术垄断,最小湿式插拔次数突破100次,确保光纤和电缆的长期稳定连接,产品质量更受市场青睐。同时还能更好地服务海底观测,我国多型号载人潜水器上都有中天科技的身影。

从最初靠代工积累技术到成功研发中国首根实用化海底光缆,从布局新能源到挺进深海经济,如今的中天科技成长为全球新能源与通信领域“隐形冠军”,业务覆盖160多个国家和地区,成为南通首家营收破千亿的制造业企业。

一企一院,聚力突破新技术

中天科技部分前沿技术的突破应用,要归功于本地一所研究院——东南大学南通海洋高等研究院。

东南大学南通海洋高等研究院深海资源开发工程中心主任杨万扣介绍,与当地企业达成深度产学研合作,让研究院的设立有了更深层次意义——推动研究技术实现产业化。

从实验室到车间,隔着技术转化的重重难关。东南大学南通海洋高等研究院把最好的装备和资源投入实验室。100平方米左右的实验室内,摆放着磁场调制发电机、模拟真实海况的波浪发电平台、水下高压直流电源系统等多个研发平台。东南大学南通海洋高等研究院新质海工装备工程中心研究员胡海斌介绍,实验室不光与企业合作,还承担国家重点研发计划,针对大型海上风电场的智能运维开发一系列装备,像空中无人机智能巡检、海上无人艇智能扫测及海下无人机器人智能监测装备,都会在青州、如东、阳江风场进行多次实际验证,效果良好后再推向市场。

去年5月揭牌成立的东南大学南通海洋高等研究院,如今已是省级新型研发机构,扎根本地,研究院和中天科技共建海洋能源与信息传输实验室,与龙源振华共建新质海工装备中心,如东县的风电产业、通州湾的临港产业园、启东市的船舶重工企业,在这片江海沃土上,研究院已设立46个项目,组建近300人的高学历科研团队,使用经费超5000万元。

一城抱团,阔步迈向两万亿

南通集“黄金水道”“黄金海岸”于一身,这里每年驶出110余艘新造船舶、2.4万标箱集装箱船,风电运维母船、浮式天然气生产装置等一艘艘“世界最大”“亚洲首制”从长江口驶向世界。向海图强,是南通塑造高质量发展新动能的优势所在。

推动全市海洋经济高质量发展,南通高位谋划,发布“向海十二条”,明确“全市都是沿海”的系统思维,推动沿江沿海功能协同联动。

响应号召,通州湾规划建设南通通州湾长江集装箱运输新出海口,南通开发区打造面向深海未来产业先行集聚区……各个板块各有特点,自上而下的务实举措吸引更多向海投资的目光。

去年,投资约500亿元的蓝海新材料项目开工建设,在兴海图强的龙头牵引项目战略中再落关键一子。与蓝海新材料相隔仅数公里,中铁十四局大盾构公司、中铁四局智能制造基地纷纷落地,组团冲浪“新蓝海”。

从“江之尾”到“海之端”,南通集中全市之力,将“战略要地”打造成“经济高地”,把向海图强作为迈向“下一个万亿”的最大增量。

2025年,南通将初步培育形成9大海洋产业,不少于10家海洋产业特色园区、10家高端创新平台、20家优质龙头企业,海洋产业增加值力争占GDP比重提升至25%以上,奋力在全省海洋经济发展中打头阵、走在前,加快建设“南通江海联动重要支点、江苏对外开放重要门户、全国沿海能源中转重要基地”。