江苏大地上,一场关乎林业发展、生态保护与民生改善的改革正稳步推进。近期,记者跟随江苏林业调研团来到睢宁、东台、苏州吴中和句容等地实地探访,了解各地如何立足本地实际,积极探索深化集体林权制度改革路径,让广袤林地真正成为“绿色银行”,为乡村振兴注入源源不断的新动能。

徐州睢宁:为林木收益权办“身份证”破解权属难题

睢宁县地处平原地区,树木大多生长在河道、公路两侧的工程用地及沟渠周边的非林地范围内。长期以来,这些非林地上的林木因为缺少明确的权属认定依据,成材后一旦出现纠纷往往难以解决,让不少林农犯了难。

为破解这一困扰林农多年的难题,睢宁县在集体林权制度改革中大胆创新。除永久基本农田和稳定耕地外,在不改变土地性质的前提下,由县政府统一颁发《睢宁县林业经营收益权证书》,明确林木、林下经济、林地流转等经营活动的合法收益权。这张小小的证书不仅给林木收益权办了“身份证”,更让林农们吃下了定心丸,为资源变资产、资产变资金打通了关键环节。

江苏佳盛源投资有限公司在睢宁流转了5.9万余亩土地发展林业,过去因权属问题一直不敢加大投入。拿到经营收益权证书后,公司负责人放下顾虑,计划扩大林下种植规模。

在金融扶持环节,林权与经营收益权的规范登记,成功打通了林农、林业企业和银行之间的融资堵点。过去困扰三方的 “贷款难、融资贵、回收难” 问题,如今有了创新解决方案:由县级国有林业企业牵头成立林权收储机构,银行对这类专业收储企业加大授信支持,开展林权代偿收储担保服务。这种模式不仅为林权和经营收益权抵质押贷款提供了有力补充,更通过专业机构的介入,有效破解了林权价值评估不准、后续监管乏力、违约处置繁琐等老大难问题,让银行放贷更放心,林农和企业融资更省心。

在林木采伐管理上,睢宁县也推出便民举措,对小面积采伐取消繁琐的伐区设计和伐前查验程序,林农只需填写申请并签署承诺书即可办理采伐许可证,大大降低了经营成本。

盐城东台:20万亩林地焕新生绿证变“存折”

东台市拥有19.19万亩集体林地,过去不少林地因年代久远,存在“有树无证、有证无林”的尴尬情况,林地价值难以发挥。如今,随着林权制度改革的推进,一本本绿色的林权证正在激活这些沉睡的“绿色资本”。

在改革过程中,东台市选择弶港镇、头灶镇等多地进行地籍调查,采用技术手段与制度创新同步走。通过卫星定位对林地进行精准测绘,建立起“权属核查—图属关联—数据入库—审核登簿”的标准化流程,解决了“跨村界林权重叠”“宗地有属性无图形”等历史遗留问题。同时优化登记流程,将林权登记时限从30个工作日压缩至15个工作日,还建立了“容缺受理”机制,让林农少跑腿。

头灶镇姜祝村村民拿到新的林权证书后,看着证书上精确的林地边界坐标,高兴地说:“现在每棵树都有了‘身份证’,边界清清楚楚,也不怕起纠纷了。”目前,东台已完成100宗1403亩林权宗地的地籍调查,核发林地承包权/林木所有权证书5份。

依托清晰的林权登记,东台正积极探索“林权+保险+信贷”模式。与省农担公司合作推出的“苗木贷”已累计发放贷款1.3亿元,为林业经营主体解决了融资难题。在条子泥地区,当地还在研发滨海蓝碳交易方法学,计划明年实现首笔蓝碳交易,让生态价值真正转化为经济收益。

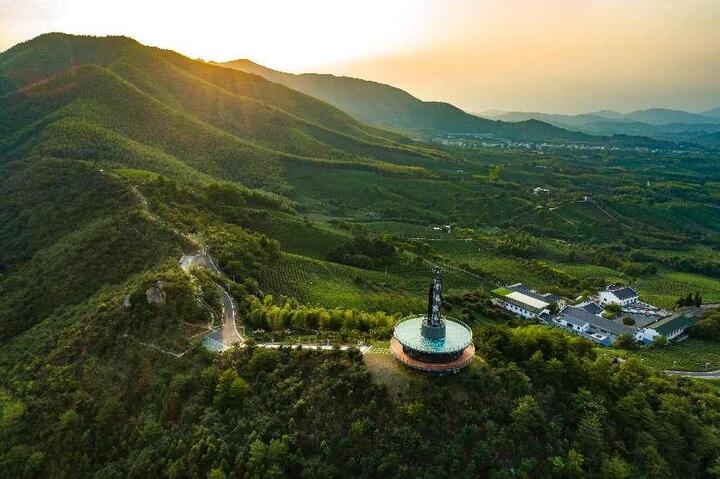

苏州吴中:山水间的绿色蝶变让生态经济双丰收

苏州吴中区群山环绕,33万余亩林地如同绿色翡翠镶嵌在大地上,林木覆盖率超过三成。深化集体林权制度改革以来,吴中区从确权登记、基础设施建设到产业融合,以“含绿量” 发展“含金量”。

过去林权档案分散、数据混乱是制约林业发展的瓶颈。吴中区通过全面清理林权登记历史档案,将涉及9个镇(街道)的201本林权资料逐步移交自然资源部门,采集补录1万余条属性数据,把167本林权证对应的宗地全部纳入不动产登记数据库,绘制出一张精准的林权“电子地图”。这张地图不仅让林权边界一目了然,还为森林防火、病虫害防治等工作提供了精准指引。

说起过去的林业生产,不少林农还记得,“以前山上浇水全靠天,遇到干旱就只能眼睁睁看着果树减产。”如今,吴中区投入1.67亿元建成的“引水上山”工程彻底改变了这一局面。56座引水泵站、104公里输水管道和237座蓄水池组成的供水网络,让6.5万亩茶果林喝上了“放心水”,抗旱保收能力显著提升。

在越溪街道张桥林场,“集体林场+合作社”的模式让这片600亩的林地焕发新生。通过投入35万元对56亩茶果间作经济林进行改良升级,实现了科学规划和统一管理。2024年林场年产值达到500万元,带动周边500多名村民在家门口就业。

吴中区还巧做“山水文章”,打造了14条总长106.3公里的森林特色景观步道,新建省级绿美村庄,营造出优质的森林康养旅游环境。2024年全区林业旅游景点接待游客723万人次,带动综合收入超2000万元,3700多个就业岗位让村民们端上了“绿饭碗”。洞庭山碧螺春通过品牌建设,2024年品牌价值达56.82亿元,让2万多户茶农共享发展红利。

句容:林改绘就乡村振兴绿色画卷

句容市在集体林权制度改革中,立足山区资源优势,从森林经营、产业发展到品牌建设,走出了一条具有本地特色的绿色发展之路。

针对林业生产周期长的特点,句容市制定了《集体林地延期承包合同》示范文本,明确承包期内发包方不得收回林地,承包期届满直接延包,让林农可以安心投入长期经营。通过推进不动产登记平台、林权综合监管平台和农村产权交易平台的数据互通共享,目前已发放林权类不动产证28本,面积2006.8亩。

在马梗村和空青村,专业的森林经营方案让林地焕发新活力。315亩针阔混交林和333亩杉木林通过生长伐、卫生伐和补植等措施,林分结构不断优化。马梗村依托茅山中医药养生文化,建成300亩中药材种植基地,种植射干、白芨等道地药材,打造集生产、旅游于一体的休闲观光园;空青村则利用闲置农房改造精品民宿,引入社会资本发展森林旅游和康养产业,让绿水青山成为乡村振兴的“聚宝盆”。

金融支持方面,句容积极对接金融机构,为林权抵押贷款建言献策,解决抵押范围小、风险大等问题。2024年还由政府财政兜底,试行商业性林木火灾保险和野生动物致害政府救助责任保险,为林业生产经营系上“安全带”。

从睢宁的权属明晰到东台的碳汇探索,从吴中的产业融合到句容的特色发展,江苏各地的林权制度改革正不断释放绿色发展活力。这场发生在山水之间的蝶变,不仅让林地资源得到更有效的保护和利用,更让越来越多的农民在绿水青山中收获了实实在在的幸福感,一幅生态美、产业兴、百姓富的乡村振兴壮美画卷徐徐铺展。

新华日报·交汇点记者 童棹凡