□ 本报记者 冯圆芳 吴雨阳

“来吧,来吧/兄弟们姐妹们/那火把点燃起来了/那庆祝胜利的队伍出发了/那大众沸腾了/那城镇和村庄也辉耀起来了……”

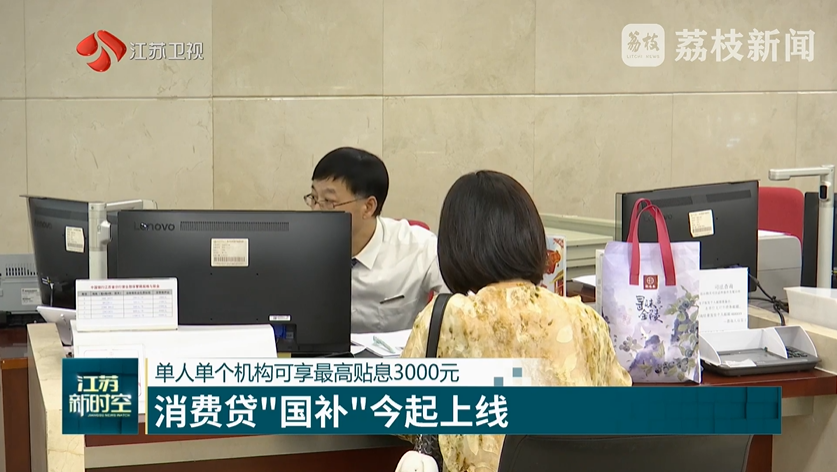

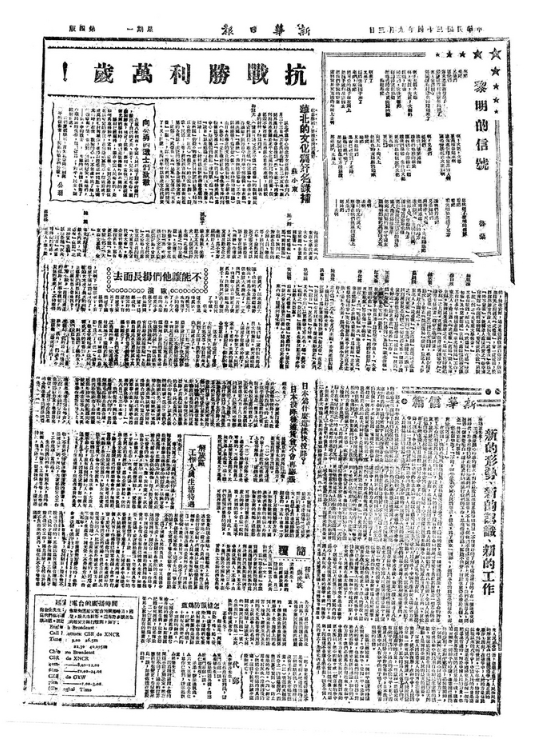

1945年9月3日,一位诗人从寥廓的黄土高原,向全国人民发送胜利的“捷报”。《黎明的信号》这首诗歌刊登于当天的《新华日报》,作者为著名“七月派”诗人鲁藜。

一位诗人,在怎样的背景下写下如此滚烫的诗行?他又如何以笔为枪,投身抗战文艺运动的时代洪流?

胜利那天

延安成为欢乐的海洋

“大山都活跃起来了!(鲁迅艺术学院)班系像一条条支流,一齐涌向食堂前的平地上,欢呼声口号声此起彼伏、连绵不断……”

《泥土的灵魂》一书中,鲁藜女儿王晓枫依据父辈的回忆,再现了《黎明的信号》诞生时的情景。

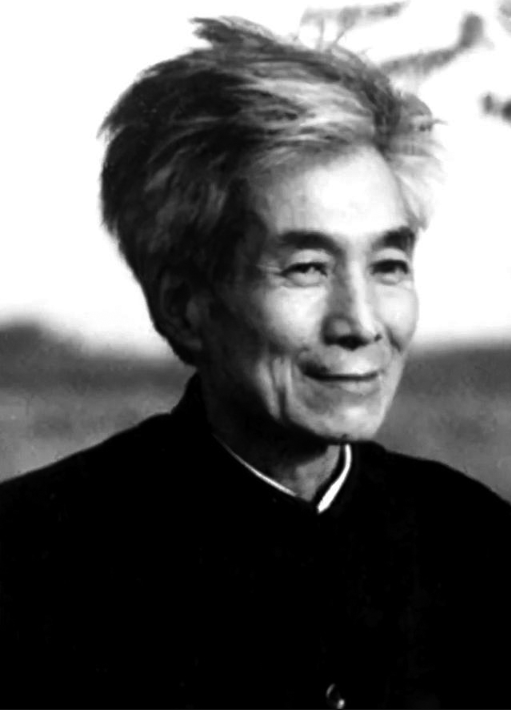

鲁藜原名许徒弟,生于福建同安的穷苦家庭。为了糊口,他跟随家人下南洋,在越南西贡做小工,穿着面粉袋布制成的裤子长大。1932年,18岁的鲁藜陪病重的父亲回国。1936年参加“左联”,同年加入中国共产党。1938年,鲁藜进入中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)学习,毕业后到陕甘宁边区文化界救亡协会(简称“文抗”)工作,1942年后在“鲁艺”中文系任教。

鲁藜的“鲁”来自“鲁艺”,“藜”来自“藜麦”,一种生长在西北高原的耐寒作物。在延安,鲁藜吃着土豆小米,在烽火硝烟中淬炼诗行。

“鲁藜是抗战时期成长起来的重要诗人,他喜爱歌唱黎明,《黎明的信号》就是抗战胜利时刻诗人写下的对民族未来的畅想。”南京大学文学院教授、博导傅元峰评价认为,“和他发表在《七月》杂志的组诗《延安散歌》相比,原本质朴节制、富有哲理的语言风格悄然转变:1945年9月3日,一个胜利民族挺身而起的姿势——向上、向前,在诗人的语调中自然而充分地显现,已无需节制,荡气回肠。”

鲁藜生前好友、今年79岁的《天津文学》原主编谭成健谈起第一次读到《黎明的信号》时的印象:“从这首诗中可见,鲁藜是把自身命运和民族解放事业紧密相连的诗人典范,其诗歌也是浪漫主义和现实主义相结合的典范。”他至今难以忘怀第一次见到鲁藜的情景:“当时鲁老已经65岁,头发灰白,面色红润,眼神明亮,腰板挺直,有种诗人特有的率真气质。印象特别深的是他的手,像石匠的手一样粗犷、厚重,握手时能感受到他的力量。”

以笔为枪

他在烽火硝烟中淬炼诗行

鲁藜的“力量”来自何处?王晓枫说,父亲之所以写出感人肺腑的诗文,来自他感人肺腑的行动和生活。

鲁藜是从“黑暗的海洋”中来到延安的。他曾在上海、皖西、武汉等地进行抗战宣传,奔赴延安途中,鲁藜乘坐的列车遭到侵华日军的扫射,他下车后隐蔽到铁轨旁的树丛中,才躲过一劫。

冼星海、何其芳、周立波、周而复、丁玲、艾青、田间、柯仲平、光未然、马可、贺敬之……这片红色沃土上,一大批文艺工作者在中国共产党带领下,为苦难民族吹响冲锋的号角。

鲁藜积极参与风靡陕北的“街头诗运动”,参加“文抗”和“鲁艺”组织的民众剧团,用诗歌启迪大众,以戏剧宣传抗战。由他作词的《淮河船夫曲》传遍大江南北,受到冼星海的高度评价。

1942年春,鲁藜写出他最负盛名的诗作《泥土》:“老是把自己当作珍珠/就时时有怕被埋没的痛苦/把自己当作泥土吧/让众人把你踩成一条道路。”

说到《泥土》诞生的背景,王晓枫对记者说,临近前线,父亲亲眼见到许多母亲送儿子去参军,奉献出骨肉给伟大的抗战。

在拒马河畔临时野战医院里,一位母亲从二儿子的遗体上取下步枪,给她的老儿子挂上肩膀:“你要像你哥一样去杀鬼子!”这个故事被鲁藜写成话剧《雪》。

“抗战时期,鲁藜的很多诗歌显示出他热爱祖国的赤子之心。”傅元峰说,“《我爱冬天》中写道:就是投我入冰窖/我的血也不会停止沸腾的。在《一个深夜的记忆》中,诗人作为‘最初醒来的人’,察觉到了‘黎明的音响’。”

高擎火炬

抗战记忆永志不忘

1983年,江苏人民出版社出版12位著名诗人的作品集,在全国产生重大反响,其中就有鲁藜的《天青集》。当年策划这组诗集的编辑、诗人陈咏华,今年80岁了。他退休后回到如东养老,还特意带上这本《天青集》。

距离江苏1000多公里之外,在鲁藜出生的厦门市翔安区内厝镇许厝村,鲁藜小学今年秋季学期“开学第一课”,老师们专门为学生讲述鲁藜生平,全体学生共读鲁藜的代表诗作。2020年,当地政府建起鲁藜纪念馆,馆里陈列着诗人的手稿、书信和珍贵照片。鲁藜经常活动散步的地方建成鲁藜公园,内厝镇政府、第二实验小学、鲁藜小学、许厝村等地,都竖立着鲁藜的半身塑像,成为当地的精神地标。

1999年鲁藜在天津去世。他离开20多年后,《泥土》入选人教版九年级教科书,《延安散歌》入选高中选修用书。

为写父亲传记《泥土的灵魂》,王晓枫耗费10年光阴走遍祖国大地,其间住在父亲的老战友家,听他们讲过去的故事,“这代人太不容易了,他们在血泊中坚持抗战,为民族创造新的文化。我想纪念这一代人,我不能忘记这一代人。”

85岁的王晓枫也是第一次读到《黎明的信号》,她想起一桩往事。那天,父亲从战利品中给了她一只雕花铜酒杯,她爱不释手,那是她见到的最好的玩具。

外面大雪纷飞,从天上到地上白茫茫一片,她把盛满晶莹白雪的杯子放在火盆中,看着雪一点一滴地消融。

“晓枫,全国胜利了,白糖会像雪一样多。”鲁藜慈爱地说。

“太好了!那我的杯子能装完吗?”