□ 本报记者 杨频萍 程晓琳

9月12日,由省委教育工委、省教育厅主办的2025江苏高校“开学第一课”在南京航空航天大学明故宫校区开讲。这是一堂为全省大学生精心打造的“人生大课”,以“青春与祖国同行”为主题,多位杰出师生代表分享了他们与时代同行、为梦想奋斗的拼搏历程。

攻6G“芯”高地,

走求实扎实的创新路子

“我们是一支35岁以下青年占比达72%的团队,心里只装一件事:怀揣通信报国志,肩挑芯片强国责!”东南大学青年首席教授、紫金山实验室课题联合负责人张川,一开口就带热了现场气氛。

他特别回忆起2023年7月,习近平总书记考察紫金山实验室,听完团队汇报后勉励道,“要走求实扎实的创新路子,为实现高水平科技自立自强立下功勋”。这份嘱托,成了团队突破技术封锁的强大动力。

面对全球6G竞速赛与芯片“卡脖子”困境,团队目标清晰。首席科学家尤肖虎院士提出的“TKμ”标准,即Tbps级传输速率、Kbps/Hz级频谱效率、微秒级传输时延,较5G能力提升几十甚至上百倍。为达成这一目标,团队成员拼劲十足:40℃高温天,顶着烈日架设天线、铺设线缆,累了就蜷在工棚席地睡;凌晨两三点才从实验室下班成为家常便饭,任务紧时便直接在实验室过夜。他们的汗水换来了多个“全球首次”和“世界最高”,国产芯片甚至应用于航天员返回通信保障。

张川对新生们说:“6G与芯片,一宏大一精微,共同构成了通往未来的双翼。你们的选择和努力都将与国家的命运紧紧相连。期待大家去定义属于我们的时代,去实践‘强国有我’的共同誓言!”

闯科研“无人区”,

写下“世界第一”的答案

南京大学教授、中国青年五四奖章获得者杜灵杰,分享了他的“引力子”追梦之旅。他从一次凌晨3点“灵光一现”——挑战爱因斯坦AB系数理论并在7天完成论文的故事开讲,瞬间抓住了所有人的好奇心。

在美国读博期间,他从事在半导体系统中量子物态的实验研究,很快就发现了一种全新的拓扑量子物态。每当工作中有所突破时,他总会不由自主地想到:“这项研究,如果能在中国的土地上完成,该多好。”面对手性引力子这一世界级难题和“扎根在哪”的选择,他心中的答案越来越清晰:“梦想,只有根植于祖国的土壤,才能参天!”

回到南大,他从“毛坯房”开始,带领一支平均年龄25岁的团队,3年“甘坐冷板凳”,自主研发了全球首台能测量引力子激发的先进实验设备。最终,他们团队在全球首次观测到了手性引力子,“这一次,我们在中国做出了世界第一流的工作!”

分享了受邀参加九三阅兵观礼时的震撼后,杜灵杰感慨道,这是一个“任何梦想都能找到绽放土壤的时代”,并鼓励新生让青春在为国家富强、民族复兴的奉献中焕发最绚丽的光彩。

造“国之重器”,

二十年磨一剑终成锋芒

南京航空航天大学杰出校友、航空工业首席技术专家吴希明,带来了一段跨越30余年的“直升机梦”。从中学操场初见直-5直升机的震撼,到义无反顾报考全国唯一的直升机专业,他的故事始于一份纯粹的热爱。

他回忆了工作初期的艰辛和专注,并坦言直-9改装武装型的艰难,“第一发导弹射出,没看清打没打中,只听见飞机后面‘轰隆’一声,零件飞得满天都是……后来我们用了3年时间,才搞明白怎么把武器装在直升机上。”全场听众在惊叹中,真切感受到了那段“从零开始”的筚路蓝缕。

他特别提到,直升机研制涉及1万多个零部件、20多类材料、500多种小材料,需要完成数百项试验。“任何一个环节在地面验证不到位,空中一旦出故障,后果就是机毁人亡。”他回忆,直-10研制临近成功时,国外却突然断供发动机。团队没有退缩,反而抓住国产发动机研制的过渡期,大胆将原先不满意、不成熟的设计推倒重来,“半年时间我们把直-10全部重干了一遍。”最终,直-10不仅成功交付,还在靶场试射中取得了“无一发丢靶”的出色成绩。那一刻的激动与自豪,难以言喻。直-10的成功,不仅诞生了一型先进装备,更构建起我国自主的直升机研发与试验体系。

“为直-10干了将近20年,累不累?烦不烦?”面对外界关切的询问,吴希明用最朴实的话语,道出了最坚定的信念。“累,但不烦!因为我干的是我喜欢的事,是国家需要的事!”

“苏超”火出圈,

拼搏是青春最美的注脚

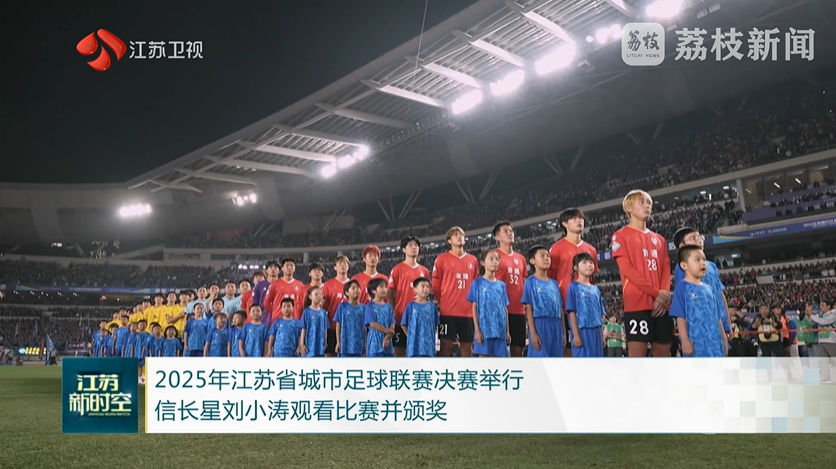

“大家好,我们是‘苏超’球员!”来自苏州大学的2025级新生陆子皓、赵文锦、陈开忠通过视频的方式,用充满活力的集体问候点燃了现场。

“每次比赛,听着山呼海啸般的加油声,我都为自己是‘苏超’球员而骄傲,为自己是江苏人而自豪!”陆子皓难掩激动。赵文锦则看到了足球更深的意义:“小小的足球,踢的是热爱,激活的是热血,传递的是无数人对美好生活的热情。”陈开忠自豪地说:“我们用绿茵场上拼尽全力的奔跑,展示了江苏人骨子里的进取精神!”

即将开启大学生活的他们分享了对拼搏的深刻感悟,也分享了对未来的无限憧憬:“掌声不是终点!”“我们会把‘苏超’的拼劲儿带入大学生活!”“让绿茵场的光芒映照新征程的希望!”他们的青春宣言,与江苏高校“苏超”球员群像一同在屏幕上浮现——“生逢其时,未来无限!大学,我们来了!”这一刻,引发了全场新生的强烈共鸣。